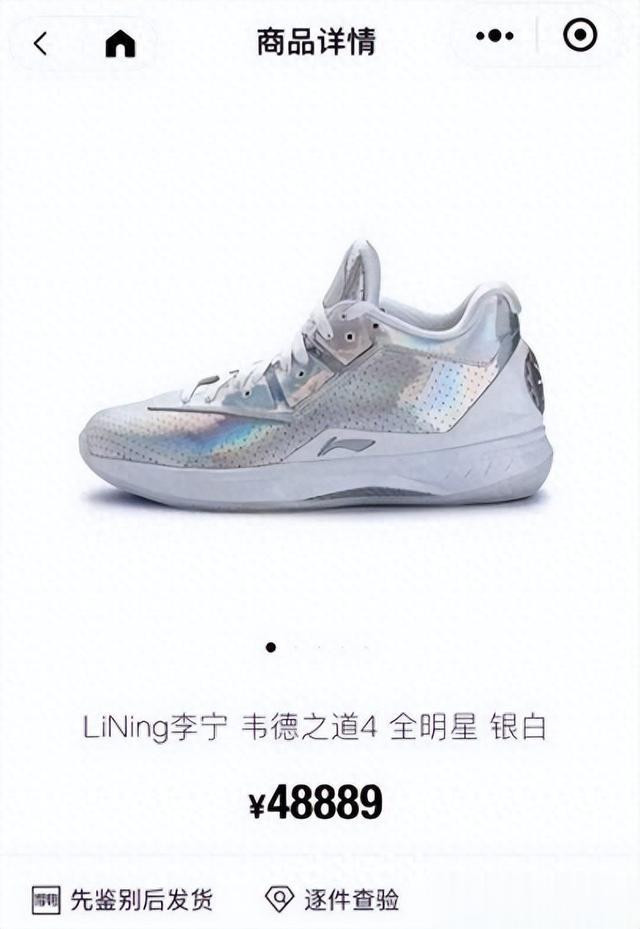

一双原价1499元的运动鞋,在二级市场被炒至近5万元,这个令人瞠目结舌的案例并非孤例。从限量版球鞋到网红奶茶,从盲盒玩偶到虚拟数字藏品,非理性消费现象正在形成席卷全球的商业奇观。

美国经济学家凡勃伦在《有闲阶级论》中提出的"炫耀性消费"理论,在数字时代正以更复杂的形态展现。当我们深入观察这些消费狂潮,会发现背后交织着资本运作、社交需求和心理补偿的深层动因。

消费异化:从使用价值到符号狂欢

在球鞋交易平台StockX的数据库里,超过32%的球鞋从未被穿着使用。这个数据揭示了一个残酷现实:商品正在脱离其原始功能,演变为社交货币和身份图腾。某潮流电商平台2022年数据显示,购买万元球鞋的消费者中,68%月收入不足8000元,他们平均需要借贷2.3个网贷平台来完成交易。

这种消费异化现象背后,是社交媒体构建的新型价值体系。Instagram上每天产生230万条#sneakerhead话题动态,小红书的"开箱测评"视频播放量突破50亿次。

年轻人在虚拟社群的点赞互动中,将商品符号转化为社交资本。某心理咨询机构的调研显示,Z世代群体中,有41%的人认为"晒单"获得的关注能缓解现实中的身份焦虑。

资本力量在这场狂欢中扮演着催化剂角色。品牌商精心设计的饥饿营销,配合KOL制造的稀缺性幻觉,形成完美的消费闭环。某运动品牌通过App限定发售,成功将中签率控制在0.16%,这种人为制造的稀缺使二级市场价格暴涨3200%。大数据算法则精准捕捉消费者弱点,某电商平台的推荐系统能使冲动购物转化率提升47%。

心理代偿:购物狂背后的情绪黑洞

临床心理学研究发现,强迫性购物症患者的前额叶皮层活动异常,这个区域正是负责理性决策的"刹车系统"。当多巴胺分泌阈值被不断抬升,购物逐渐演变为维持情绪平衡的生理需求。上海市精神卫生中心的数据显示,就诊的强迫性购物患者中,83%伴有焦虑或抑郁共病。

在虚拟消费时代,这种代偿机制被无限放大。直播间"秒杀"倒计时制造紧迫感,社交拼单激发从众心理,AR试穿技术消弭现实与虚拟的界限。某头部直播平台的数据揭示,凌晨1-3点的订单中,62%属于非计划性消费,这个时段的退货率也高达45%。

物质主义与空心化生存形成恶性循环。某高校针对城市青年的调研显示,每周参与5次以上网购的群体中,78%自述"生活缺乏目标感"。他们在拆快递的瞬间获得短暂快感,这种快感持续时间中位数仅为17分钟,随后就会陷入更深的虚无感。

突围之路:重构健康消费生态

个体层面的自救需要建立认知防护网。可以尝试"48小时冷静期"法则,将待购商品放入购物车两天后再决定。某消费行为实验室的测试表明,这个方法能减少73%的非必要消费。培养"体验优先"的消费观也至关重要,选择烹饪课程代替高端厨具,用徒步旅行置换奢侈品包包,这种价值转换能带来更持久的满足感。

社会支持系统的建设同样关键。德国已推行"消费冷静期"法规,网购商品14天内可无理由退货。新加坡设立全国性过度消费救助热线,提供财务规划和心理疏导服务。国内某银行推出的"冲动消费拦截系统",通过AI分析用户消费模式,成功降低信用账户透支率28%。

商业伦理的重构是根本解决之道。法国立法禁止网红推广医美项目,日本规定盲盒商品必须公示抽取概率。某国际运动品牌开始在产品页面标注"理性消费提示",并建立二手交易认证体系。这些举措显示,负责任的商业模式正在萌芽。

在这个消费主义狂飙的时代,我们需要的不是彻底禁欲,而是重建与物质的健康关系。当消费回归满足真实需求的本质,当个体价值不再与购物车深度绑定,人们才能真正摆脱被物欲奴役的困境。

正如社会学家鲍德里亚所言:"真正的自由,始于看透符号迷阵的智慧。"这场消费主义的突围战,既是个人心智的修炼,也是文明进程的必修课。